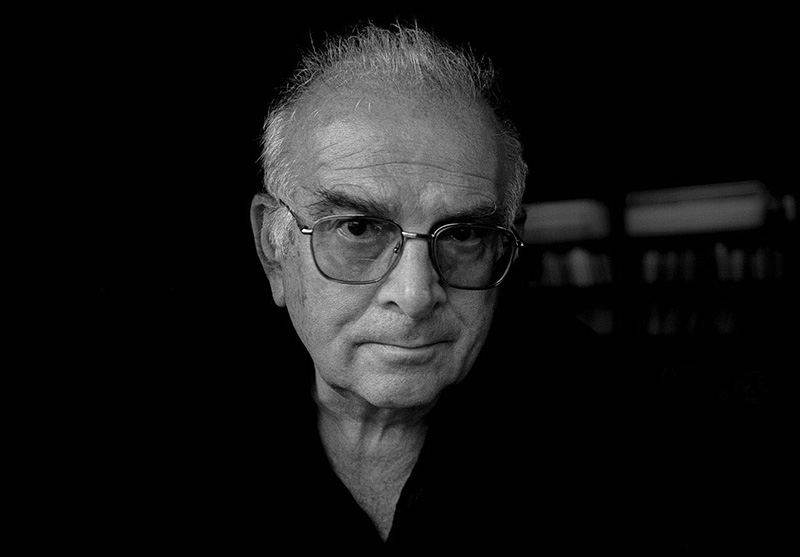

Frank Horvat è nato nel 1928 ad Abbazia – allora città italiana ed oggi croata (Opatija). A quindici anni scambia la sua collezione di francobolli con una Retinamat 35mm. Studia all’Accademia di Belle Arti di Brera, a Milano, dove vive dal ’47 al ’50. Acquista una Rolleicord è inizia a lavorare come freelance. Nel 1950 fa il primo viaggio a Parigi dove incontra Henri Cartier-Bresson e Robert Capa. Da Londra, lavora per Life e Picture Post, si trasferisce a Parigi e inizia a lavorare per Jardin des Modes, Elle, Vogue e Harper’s Bazaar muovendosi tra Parigi, Londra e New York, divenendo in breve uno dei più conosciuti fotografi di moda, professione che eserciterà fino alla fine degli anni Ottanta. Tra gli anni Settanta e Novanta realizza alcuni progetti personali a colori, tra i quali “Portraits of Trees”, “Vraies Semblances” e “New York up and down”. Raccoglie anche una serie di interviste di 14 tra i più noti fotografi del momento – tra i quali Helmut Newton, Sarah Moon, Mario Giacomelli e Don Mc Cullin – riunite poi nel libro “Entre Vues” (Éditions Nathan Images, Parigi,1990). Negli anni Novanta Horvat è uno dei primi pionieri della fotografia digitale e pubblica “Le Bestiaire d’Horvat” (Actes Sud, Arles). Nel 1999, realizza un diario fotografico, “1999, a Daily Report” attraversando tutti i paesi dell’Unione

Europea.

Vogliamo ricordare Frank Horvat con un suo testo, Vero-Somiglianze, scritto alcuni anni fa per il fascicolo “Zoom 30 anni”.

Addio Frank, grazie di tutto.

Frank Horvat: Vero-Somiglianze

Tra i fotografi che ho conosciuto di persona, Henri Cartier-Bresson è quello che ammiro di più e che più profondamente mi ha influenzato. All’epoca delle mie prime fotografie di moda, spesso lo incontravo nel vecchio ufficio della Magnum, in rue Saint-Honoré. La sua critica era radicale: “Bisogna scegliere il proprio terreno”, mi disse una volta che ci trovammo sul traballante ascensore di casa. “Per quel che mi riguarda, ho scelto di fare il fotogiornalista e di mostrare le cose quali io le vedo. Rispetto un fotografo di moda come Richard Avedon, che fabbrica immagini di sogno mediante messinscene e manipolazioni evidenti. Ma non posso accettare una posizione intermedia come la tua, fondata su un ambiguo miscuglio di realtà e di finzione”.

Eravamo intanto arrivati alla place Saint-Philippe-du-Roule dove le nostre strade si separavano. La sola risposta che seppi trovare fu un: “Ma, per l’appunto….” Un po’ per timidezza, un po’ perché l’idea non era ancora compiutamente formulata dentro di me, non osavo dire che la veridicità del fotogiornalismo mi pareva sempre più contestabile: qualsiasi soggetto è deformato in mille modi diversi e contraddittori, secondo il momento, le inquadrature, e secondo le idee preconcette del fotografo e dell’impaginatore. Era forse più falso, o meno vero, il mio modo di integrare un personaggio ideale tra gli esseri e gli avvenimenti del quotidiano, illuminando così il sogno attraverso il reale, o il reale attraverso il sogno?

In fotografia come in ogni rappresentazione, vero è quel che appare tale allo spettatore, ed il primo spettatore è l’artista medesimo. Boccaccio trovava i personaggi di Giotto, suo contemporaneo, “tanto simili alla natura che taluni li prendevano per creature in carne e ossa”. Oggi non abbiamo per certo la stessa reazione: gli affreschi di Assisi e di Padova ci commuovono infatti per la ragione opposta, per l’audacia delle distorsioni che noi interpretiamo come un espressionismo avant la lettre. In effetti, nei secoli successivi al Trecento i pittori hanno spinto tanto in là “l’imitazione della natura” che il naturalismo ha finito per apparir loro finzione e si sono sentiti costretti a cercare la verità per altre vie.

Facendo le debite proporzioni, la fotografia ha percorso la stessa traiettoria. Esiste uno stile di reportage di guerra che alla fine ci ha resi insensibili ad immagini che sconvolgevano i nostri genitori. Le giovani ridenti e saltellanti delle riviste di moda, ben lungi dal convincerci con la loro presunta spontaneità, ci appaiono sempre più come stereotipi. Le mie fotografie degli anni cinquanta non sono più le stesse sotto il mio sguardo di oggi: le donne che avevo voluto naturali mi paiono stilizzate come madonne bizantine, e ciò tutto sommato crea il loro fascino. Ma fino a che punto ci si può allontanare dall’aderenza alla realtà senza rinnegare lo specifico della fotografia, inventata proprio per riprodurre e conservare le immagini colte dai nostri occhi? Gli adepti della deformazione creativa, del flou artistico e del fotomontaggio hanno tentato di farlo in vari modi, e da oltre un secolo (e oggi sono più numerosi che mai). Io non ho percorso la loro strada. Mi oppongo peraltro alla facile restituzione della realtà, che in fotografia come in pittura può sfociare solamente nella finzione, ma sono convinto che tale facilità sia connessa alla tecnica impiegata per fermare il tempo e la tentazione del fotografo va di pari passo con i progressi dell’istantanea (“You press the button, Kodak does the rest”). Le smorfie e le contorsioni registrate dallo scatto improvvisato non ci dicono gran che del soggetto: corrispondono alla restituzione “fisica” di un istante più che della realtà psicologica: sono immagini sempre vere, ma di rado verosimili.

Tali considerazioni mi hanno indotto a immaginare questa serie di ritratti. All’inizio, a dir la verità, c’era semplicemente il mio piacere di posare lo sguardo su taluni visi, diversi da quelli che di solito mi propongono di fotografare per le copertine delle riviste. Era naturale, per un fotografo, voler condividere questo piacere visivo con altri, e in particolare con coloro che l’avevano provocato. Il grande momento sarebbe stato quello in cui avrei mostrato loro la stampa, come uno specchio: il loro sguardo, dapprima un po’ ansioso, si sarebbe presto addolcito, fino a sorridere di compiacimento. Occorreva evidentemente trovare modelle prive di qualsiasi forma di narcisismo professionale e inconsapevoli della loro fotogenia. Ho esitato a lungo sul come realizzare il progetto. La prima idea, nata dalla mia esperienza di fotogiornalista, era di introdurmi nell’intimità della modella, per ore o addirittura per giorni, tenendo l’obiettivo puntato su ogni gesto, come un cacciatore appostato per sorprendere la preda. Finii per rinunciarvi, proprio a motivo dei dubbi che nutro sulla veridicità del fotoreportage: nella misura in cui la modella avrebbe consentito di lasciar violare la sua intimità, la violazione sarebbe diventata una falsa-violazione, il voyeur un falso-voyeur e l’intimità una finzione. Alla fine adottai un diverso approccio, che mi ha permesso di ottenere le immagini che presento in queste pagine e di raggiungere, entro certi limiti, l’obiettivo che mi ero proposto. Fornire spiegazioni più dettagliate del progetto non aggiungerebbero nulla a quel che le fotografie dovrebbero dire da sole. Mi permetto soltanto di mettere in guardia lo spettatore dal pericolo di una pista falsa: le somiglianze con volti celebri sono un semplice pretesto, un riparo proposto alle modelle per far sì che possano rassomigliare meglio a se stesse.

Come informazione tecnica, ho lavorato con un apparecchio reflex 24×36 e uno zoom 80-200mm, con luce al tungsteno, diaframma tra f/4 e f/5.6, tempo di esposizione tra 1/4s e 1/8s. Non ho usato quasi mai filtri. Nessuna immagine è stata ritoccata. Le stampe al carbone sono di Michel Fresson. Le fotografie non avrebbero potuto essere realizzate senza la pazienza, il coraggio e la fantasia delle modelle, senza i consigli e l’assistenza di mia moglie, Alexandra de Leal, senza i costumi di Rebecca Campeau, le acconciature di Charles Faubert, la devota attenzione dei miei assistenti Philippe Ordronneau e Frédéric Marsal, l’occasionale collaborazione di Evelyne Byot, truccatrice, di Sacha Vassiliev, costumista, Anne Millon e Géraid Porcher, parrucchieri. Un grazie particolare a Michel Fresson.

Testo di: Frank Horvat